幫助青年創業就業賺錢,一直是本會的目標。

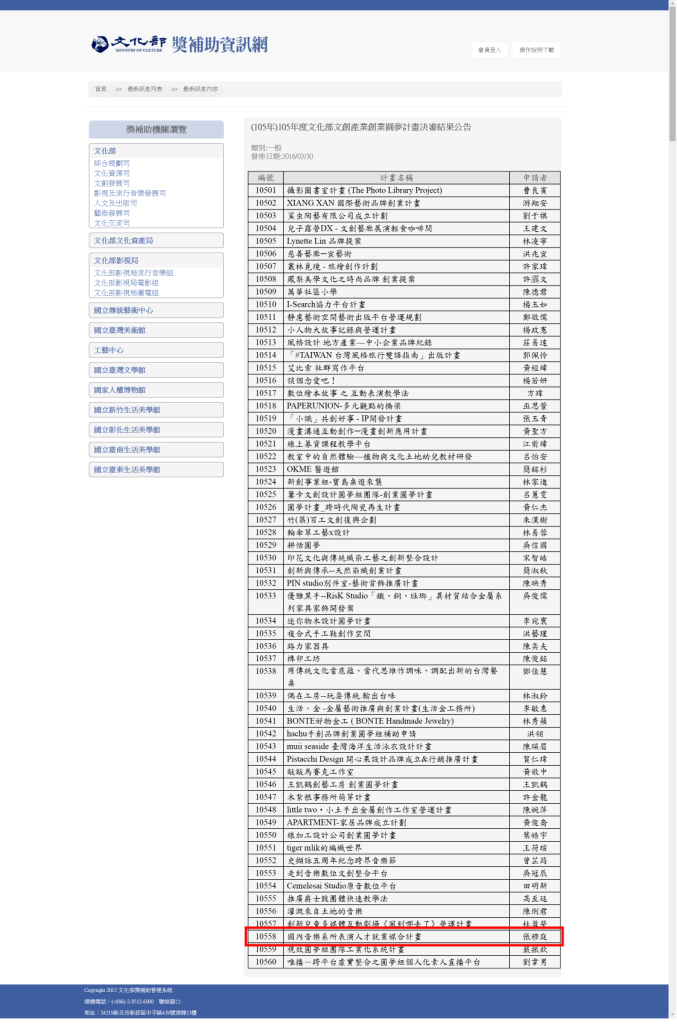

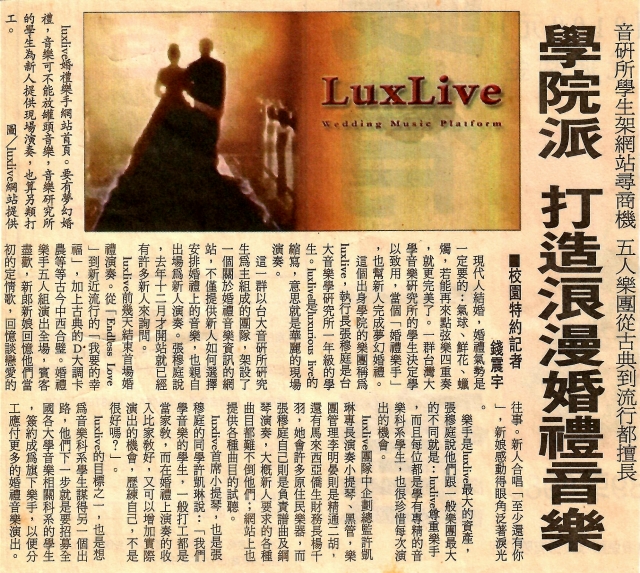

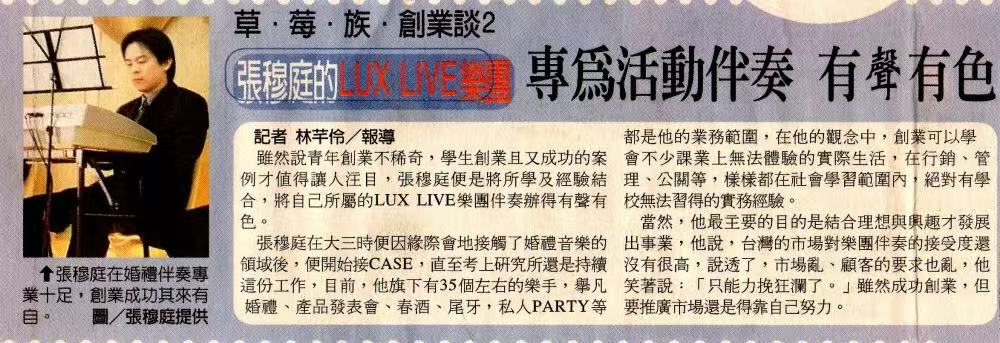

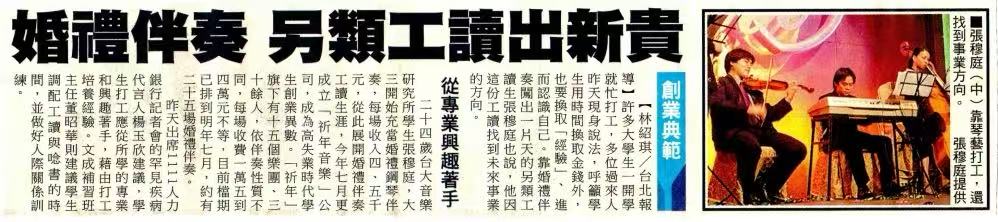

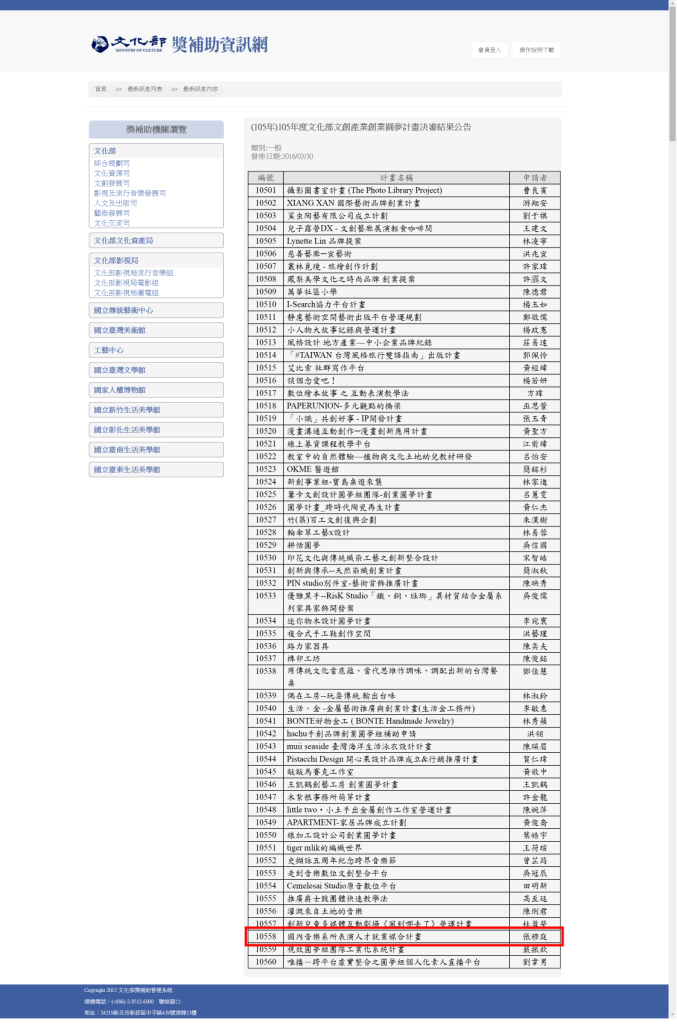

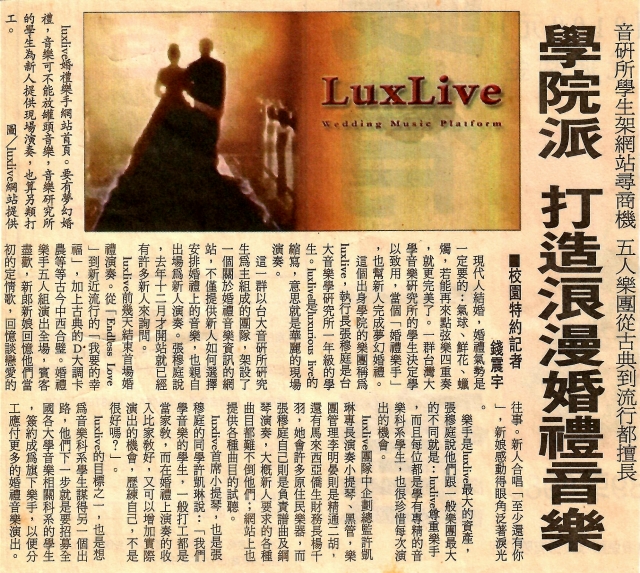

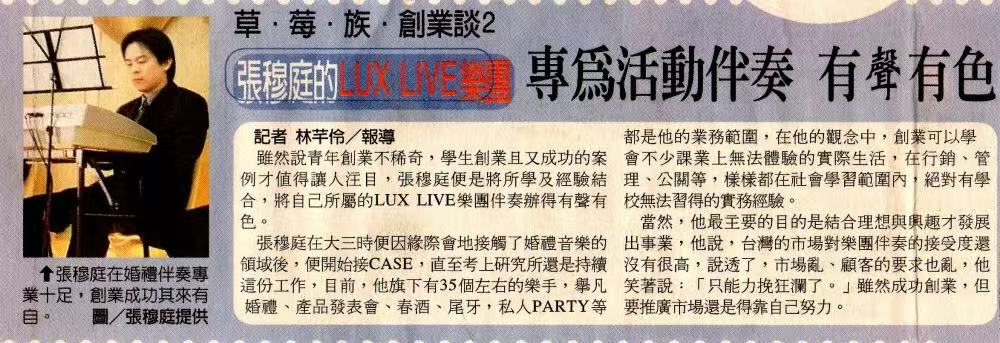

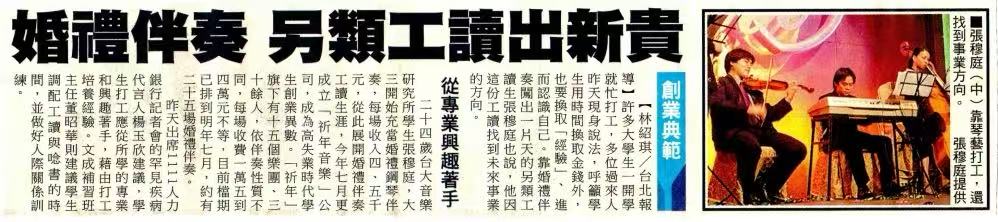

本會會長於 2002 年創辦全台灣第一家婚禮樂團品牌 LUXLIVE,並於 2016 年獲文化部「國內音樂系所表演人才就業媒合計畫」獎補助,迄今已成功幫助千餘位音樂系所學生在台就業(演出、教學)。

在幫助各大學音樂系所學生賺錢的過程中,本會發現,職業生涯規劃(職涯規劃),是影響每個人一輩子的事。

為此,本會未來將以「大學各科系專業領域」為主軸,幫助青年做好職涯規劃、對接行業賺錢機會。

幫助青年創業就業賺錢,一直是本會的目標。

本會會長於 2002 年創辦全台灣第一家婚禮樂團品牌 LUXLIVE,並於 2016 年獲文化部「國內音樂系所表演人才就業媒合計畫」獎補助,迄今已成功幫助千餘位音樂系所學生在台就業(演出、教學)。

在幫助各大學音樂系所學生賺錢的過程中,本會發現,職業生涯規劃(職涯規劃),是影響每個人一輩子的事。

為此,本會未來將以「大學各科系專業領域」為主軸,幫助青年做好職涯規劃、對接行業賺錢機會。